«Чёрное золото»

КУБа

КУБа

Представляем вам, дорогие читатели, новый документальный исторический проект «Заводы Верхнекамья». Мы расскажем интересные сведения о развитии промышленности в Верхнекамье с XVII века до нашего времени. В поле зрения нашего проекта — добыча и производство меди, железа, солей, угля, алмазов на территории Верхнекамья. Поддержка проекта осуществлена Министерством культуры Пермского края.

Проект «Заводы Верхнекамья»

выпуск пятый

выпуск пятый

Уголь – чёрное золото, такое же, как нефть. Когда-то уголь наравне с нефтью был основным источником энергии, да и сейчас служит топливом для не-газовых котельных. Кроме того, при переработке каменного угля получают пластмассы, синтетические волокна, краски и удобрения. Из него производят кокс, который потом используется при выплавке металла. Одним из крупнейших месторожений такого нужного стране угля считается КУБ – Кизеловский угольный бассейн, расположенный в часе езды от Березников.

Кизел, центр города

Кизеловский угольный бассейн входит в состав Западно-Уральского угольного бассейна. Его площадь – около 200 кв. км, вытянута на 150 км от Александровска до Лысьвы, центром считается город Кизел. Основными потребителями кизеловских углей в разное время были: Губахинский коксохимический завод, Яйвинская, Кизеловская, Березниковская и Соликамская ГРЭС, Чепецкий механический завод, котельные ЖКХ и другие, более мелкие предприятия.

Каменноугольное месторождение в Верхнекамье (как и большинство подземных кладовых в наших краях) нашли случайно – когда возводили плотину для Кизеловского чугунолитейного завода на реке Полуденный Кизел. Было это в конце XVII века.

«В 1783 году при обследовании местности на правом берегу Кизела найдена шиферная (медная) руда, которая оказалась углистым сланцем, а по исследовании залежи открыт земляной (каменный) уголь», – так указано в Чермозской летописи, составленной Николаем Новокрещенных (1842-1902 гг.), известным пермским археологом и председателем Уральского общества любителей естествознания.

Каменноугольное месторождение в Верхнекамье (как и большинство подземных кладовых в наших краях) нашли случайно – когда возводили плотину для Кизеловского чугунолитейного завода на реке Полуденный Кизел. Было это в конце XVII века.

«В 1783 году при обследовании местности на правом берегу Кизела найдена шиферная (медная) руда, которая оказалась углистым сланцем, а по исследовании залежи открыт земляной (каменный) уголь», – так указано в Чермозской летописи, составленной Николаем Новокрещенных (1842-1902 гг.), известным пермским археологом и председателем Уральского общества любителей естествознания.

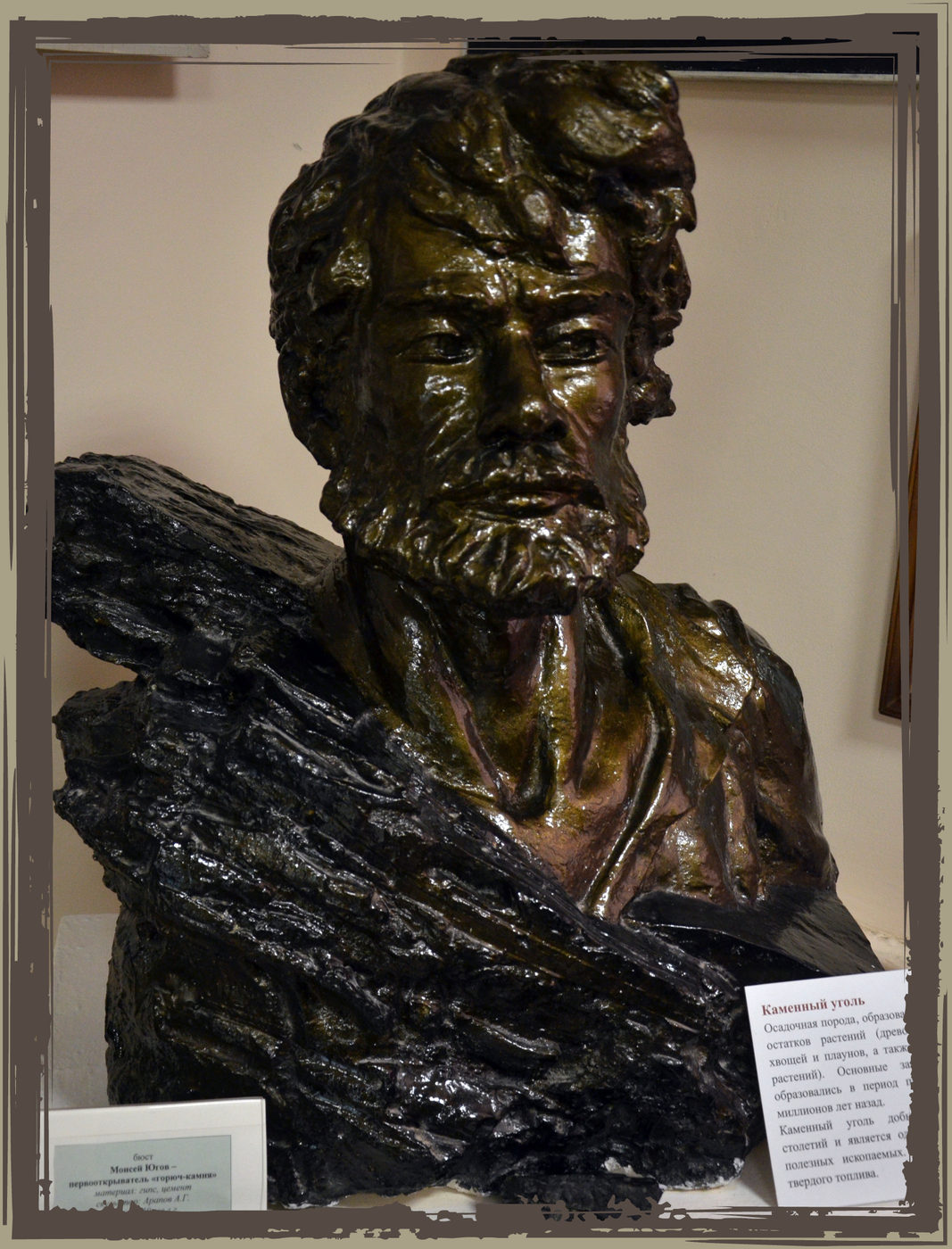

Бюст Моисея Югова, работа скульптора Алексея Арапова, хранится в краеведческом музее города Кизела.

Ещё через три года Моисей Югов, рабочий Кизеловского железоделательного завода, обнаружил здесь месторождения каменного угля. Сын крепостного крестьянина, он с ранних лет работал на Артемьевском руднике и к 16 годам стал опытным горным мастером. Однажды молодой рудознатец наткнулся в лесу на выходы «горюч-камня» на реке Полуденный Кизел и взял себе на заметку. Через какое-то время произошло несчастье – вспыхнул пожар на заводе, где работал Моисей. Огонь уничтожил весь запас древесного угля, на котором выплавляли металл. Надолго пришлось бы погаснуть плавильным печам, но Югов вспомнил о своей находке и решил подкинуть в них каменный уголь. В то время это была очень смелая идея, каменный уголь в металлургии до этого не применяли. Из найденного Юговым пласта выломали несколько камней и подбросили в горны. Начинание молодого мастера оказалось удачным. Окрыленный успехом, он несколько раз докладывал о найденном «горюч-камне» горному начальству в Перми, однако ответа так и не получил. Известие о новом эффективном топливе не обрадовало местных помещиков и солидарных с сними царских чиновников. Они имели барыш от продажи древесного угля и конкуренции не желали. Вместо славы первооткрывателя Югова ждал острог и ранняя, в 36 лет, смерть.

На кизеловских копях, начало ХХ века.

Прошло больше десяти лет с тех событий, прежде чем на правом берегу Кизеловского пруда всё же решили заложить первую штольню – «Запрудную». В 1797-м она дала уголь, этот год стал датой зарождения Кизеловского угольного бассейна и годом начала угольной промышленности в России. Второй старейшей на КУБе считается штольня «Княжеская» (в советское время шахта имени Ленина), принадлежавшая уральскому землевладельцу и промышленнику князю Абамелек-Лазареву. Здесь уголь начали добывать в 1883 году. С 1898 года спуск и подъём из лазаревских шахт, а также водоотлив осуществляли уже не вручную, а с помощью электричества. В 1908 году появились первые электровозы.

Однако даже при частичной механизации труд шахтёров прошлых веков оставался тяжёлым и опасным. Они работали в лаптях, которых из-за кислотной среды угольной шахты хватало всего на неделю. Хорош ли под землёй воздух, ориентировались не по газоанализаторам, как сейчас, а по тараканам - рассказывали старые мастера с шахты «Северная». Если водятся у ствола усатые «прусаки», значит, дышать в забое можно.

Однако даже при частичной механизации труд шахтёров прошлых веков оставался тяжёлым и опасным. Они работали в лаптях, которых из-за кислотной среды угольной шахты хватало всего на неделю. Хорош ли под землёй воздух, ориентировались не по газоанализаторам, как сейчас, а по тараканам - рассказывали старые мастера с шахты «Северная». Если водятся у ствола усатые «прусаки», значит, дышать в забое можно.

Сквер шахты имени Ленина – знаковое для кизеловцев место. Открыт в 2012 году в микрорайоне Южный по инициативе и при личном участии почётного жителя Кизела Владимира Кирьянова. Несколько лет назад памятник пострадал от вандалов, неизвестные разбили памятную доску. Её доску удалось восстановить совместными усилиями администрации и местного предпринимателя Усольцева.

Сто лет расцвета

Первоначально рост добычи кизеловского угля сдерживало отсутствие надёжных транспортных путей. После строительства в 1879 году железной дороги, которая дотянулась от Перми до Усолья и Соликамска, объёмы угледобычи в КУБе выросли в разы.

Расцвет этой территории длился долго – с 1870‑х до 1960‑х годов, почти 90 лет. Особенно интенсиво – в 1930-1950 гг. когда количество одновременно действующих шахт достигало порой около четырёх десятков. Только за годы Великой Отечественной войны на КУБе были разведаны сразу три новых месторождения – Коспашское, Гремячинское, Шумихинское.

Расцвет этой территории длился долго – с 1870‑х до 1960‑х годов, почти 90 лет. Особенно интенсиво – в 1930-1950 гг. когда количество одновременно действующих шахт достигало порой около четырёх десятков. Только за годы Великой Отечественной войны на КУБе были разведаны сразу три новых месторождения – Коспашское, Гремячинское, Шумихинское.

Без отдыха и сна трудились кизеловцы, добывая Победу из недр Верхнекамья. Шахтёры понимали: уголь во время войны – не просто топливо, это танки, самолёты, оружие. Их девизом стал лозунг: «Хочешь врага бить на войне, угля давай вдвойне и втройне». Кизелу времён Великой Отечественной войны поэт Демьян Бедный посвятил стихотворение «Залог Победы»:

Кизел - город есть, слыхали?

Предки кизелцев пахали

И частенько в год худой

Хлеб жевали с лебедой.

Нынче там кипит работа,

Уголь-главная забота,

Лишь про уголь всюду речь:

Надо, братцы, приналечь!

Мы докажем: наши копи

Не последние в Европе.

Нам страна дала наказ -

Мы ее послушны кличу! -

Угля прежнюю добычу

Перекрыть во много раз!

Кизел - город есть, слыхали?

Предки кизелцев пахали

И частенько в год худой

Хлеб жевали с лебедой.

Нынче там кипит работа,

Уголь-главная забота,

Лишь про уголь всюду речь:

Надо, братцы, приналечь!

Мы докажем: наши копи

Не последние в Европе.

Нам страна дала наказ -

Мы ее послушны кличу! -

Угля прежнюю добычу

Перекрыть во много раз!

В 1947 году за успешное выполнение задания правительства по развитию угледобычи трест «Кизелуголь» наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в январе 1958 года на базе треста создали государственный каменноугольный комбинат с тем же названием. Быть шахтёром «Кизелугля» считалось престижным и почётным, нелёгкий горняцкий труд оплачивали и вознаграждали щедро (по советским меркам). Шахтёры не подводили – ежегодно увеличивали объемы угледобычи, достигнув в 1959-м году рекорда – 12 млн тонн «чёрного золота». В целом за почти двухвековую историю горняки Кизеловского угольного бассейна добыли около 500 млн тонн угля.

Кизел давал стране не только уголь, но и людей. Отсюда родом и первый всенародно избранный губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, и доктор технических наук академик РАН Валерий Матвеенко.

Кизел давал стране не только уголь, но и людей. Отсюда родом и первый всенародно избранный губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, и доктор технических наук академик РАН Валерий Матвеенко.

Татьяна Варганова – главный хранитель МБУК «Кизеловский краеведческий музей». Благодаря стараниям Татьяны Геннадьевны и её коллег в небольших по площади выставочных комнатах-залах кизеловского музея собраны и бережно хранятся настоящие раритеты. Здесь можно увидеть не только предметы труда и быта шахтёров – к примеру, увесистые отбойные молотки, которыми работали в забое кизеловские угольщики, но и редкие архивные фотографии, документы, связанные с историей города и развитием промышленности.

Подписи к фотографиям, которые мы сделали в МБУК «Кизеловский краеведческий музей»:

1. Спецодежда кизеловских шахтёров.

2. Технико-экономическое обоснование развития КУБа до 2000 года (служебный документ). 1975 год.

3. Макет шахтного копра и здания заводоуправления треста «Кизелуголь».

1. Спецодежда кизеловских шахтёров.

2. Технико-экономическое обоснование развития КУБа до 2000 года (служебный документ). 1975 год.

3. Макет шахтного копра и здания заводоуправления треста «Кизелуголь».

Во время экскурсии по музею, которую специально для нас, журналистов «Неперми», провела Татьяна Геннадьевна, мы познакомились с историей города - от Строгановских времён до наших дней. Будете в Кизеле - загляните в музей, в нём немало раритетных вещей.

СПРАВКА

В музее более 6000 экспонатов, среди которых такие уникальные как план завода Кизел 1889 года, фотографии дореволюционного города, материалы о первооткрывателе кизеловского угля Моисее Югове, документы Кизеловского железоделательном завода Абамелек-Лазаревых.

СПРАВКА

В музее более 6000 экспонатов, среди которых такие уникальные как план завода Кизел 1889 года, фотографии дореволюционного города, материалы о первооткрывателе кизеловского угля Моисее Югове, документы Кизеловского железоделательном завода Абамелек-Лазаревых.

Город помнит

Начавшись после 1960 года, угасание предприятия и его славы растянулось на четыре с лишним десятилетия. В 1980 году здесь добыли всего 6 млн тонн – вполовину меньше рекорда 1959 года, в 1990 – 3,2 млн тонны.

В 1996 году кизеловские шахты ещё пытались реструктуризировать, но через год решили просто закрыть. Первой была закрыта шахта «Широковская». К 2002 году угледобыча на территории КУБа была прекращена полностью.

В 1996 году кизеловские шахты ещё пытались реструктуризировать, но через год решили просто закрыть. Первой была закрыта шахта «Широковская». К 2002 году угледобыча на территории КУБа была прекращена полностью.

Основной причиной сокращения считается высокая себестоимость угля из-за сложных горно-геологических условий и невозможности разработки месторождений открытым способом – слишком глубоко залегают здесь угленосные пласты. Нужно было конструировать специальную добычную технику, обеспечивать защиту рудников от выбросов метана, горных ударов, самовозгорания угольных пластов и в то же время – проникновения грунтовых вод. Затраты требовались огромные, поэтому дальнейшую угледобычу на КУБе посчитали нерентабельной и работы свернули. Возможно, их когда-нибудь возобновят – в подземных кладовых бассена более 200 млн тонн угля, находящихся в госрезерве. Предполагается, что его хватит ещё на 100 лет добычи.

Ещё один памятник шахтёру-угольщику установлен на улице Советской перед зданием общежития, где когда-то жили учащиеся Кизеловского горного техникума.

Несмотря на закрытые шахты, Кизел и сегодня не забывает своё славное горняцкое прошлое. Оно живёт в памяти его жителей, в названиях значимых для кизеловцев мест, в больших, в человечекий рост скульптурах, установленных на территории города. А ещё хранится в здании одного из старейших учебных заведений Урала – Кизеловском техникуме. Раньше это учебное заведение называлось горным техникумом, здесь готовили кадры для угледобывающих предприятий КУба. С 2014 года суз перепрофилировали в политехнический, а на базе полигона для учившихся здесь когда-то будущих горняков сотрудники техникума создали технический музей.

В 1980-х гг. администрация нашего техникума, которым тогда руководил Владимир Балякин, заключила с руководством комбината «Кизелуголь» договора на поставку отслужившего свой срок шахтного оборудования для использования его в образовательном процессе. Так у нас появился полигон, где учащиеся могли отрабатывать практические навыки работы с оборудованием. В настоящее время техникум не готовит кадры для горной промышленности, поэтому на базе полигона создан музей горно-шахтного оборудования, куда и сегодня приходят кизеловцы как старшего, так и младшего поколения.

Сегодня в музее Кизеловского техникума собраны несколько десятков единиц горнодобывающего оборудования – от отбойных молотков до настоящего комбайна (он и сегодня вполне себе в рабочем состоянии). Как рассказал нам Павел Владимирович Ширинкин, бывший сотрудник комбината «Кизелуголь», а ныне преподаватель техникума, большинство экспонатов отреставрированы и приведены в порядок силами преподавателей и учащихся техникума. Также в музее много макетов, которые тоже сделаны руками учившихся здесь ребят.